出版の舞台裏で暗躍する

各種編集者のボヤキを無許可収録⁉

電子版:1,100円(税込)

ISBN978-4-86689-442-3

印刷版:1,980円(税込)

頁数 144P 四六判

ISBN978-4-86689-441-6

ご購入にはVOYAGER IDが必要です。

内容紹介

-

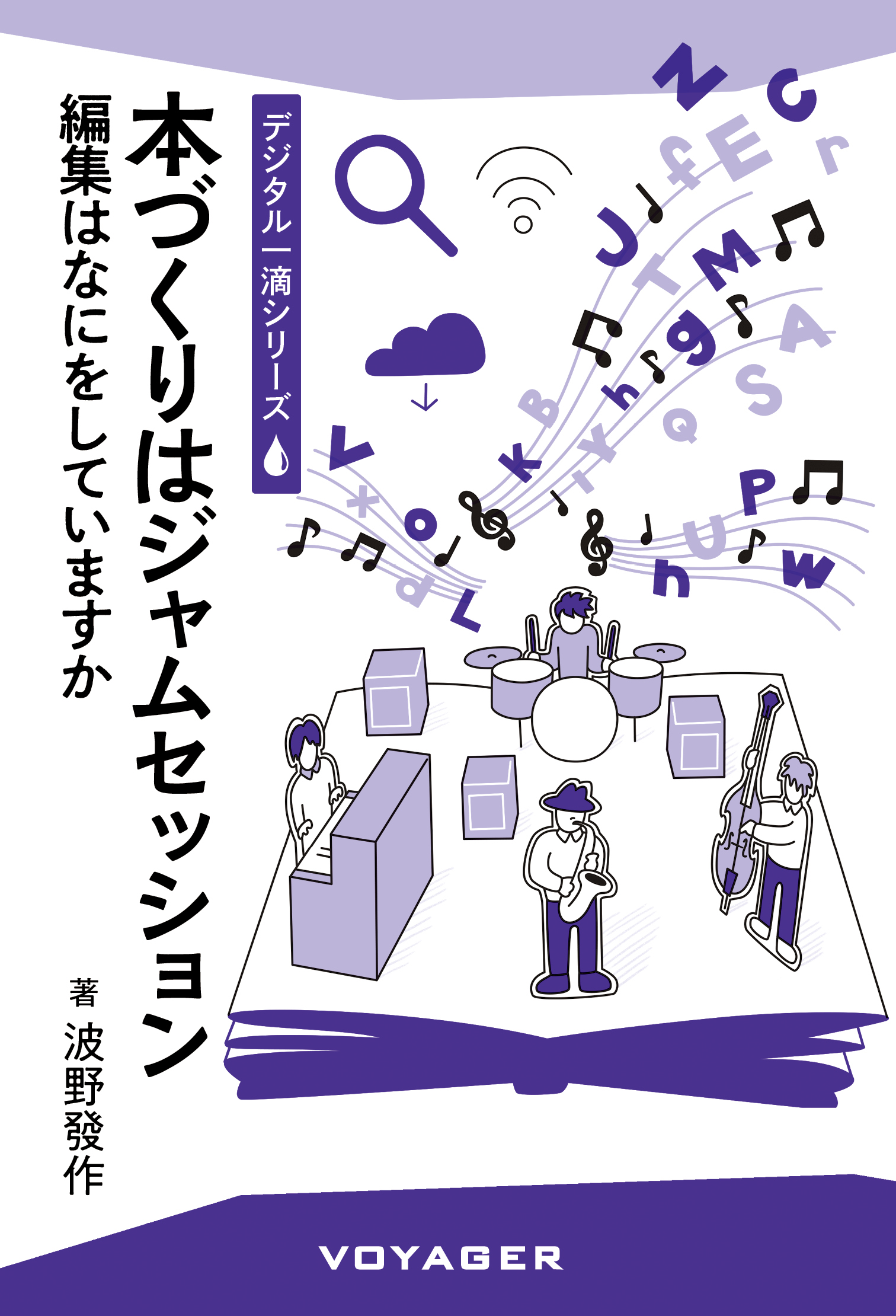

「編集」という仕事、そして本づくりの舞台裏に興味のある方におすすめの一冊。

下請け系編集者として30年を過ごした著者が見聞きした、文芸編集者、漫画編集者、実用書編集者等、各種編集者の仕事の実態を赤裸々に綴る。似た本はあっても、同じ本は二つない、出版という常に一期一会の仕事における、心構え、学ぶべきこと、知っておくべきことを紹介する。

編集者を持てない個人作家も必読! -

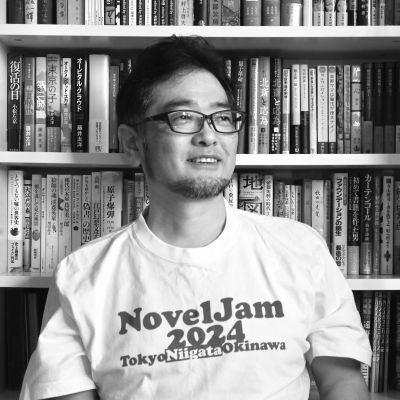

「NovelJam」での編集作業中の様子

「NovelJam」での編集作業中の様子

波野 發作(なみの はっさく)

1971年東京生まれ、信州育ち。20代から編集プロダクションや印刷会社で編集・ライターとして業務にあたり、2010年独立してフリーランスに。本づくりに関する業務は企画から制作、印刷・製本までオールマイティにこなせる。また、2014年から趣味で小説を書いている。近年は模型書籍の編集をきっかけに、模型製作に軸足を移した。特定非営利活動法人HON.jpでNovelJamの運営に加担している。

推薦コメント

ひとりでなんでもできてしまう人でも他者を頼る

本書は、NPO法人HON.jpが主催している出版創作イベント「NovelJam」のプロデューサーである波野發作氏が執筆した、本づくりにおける編集者の役割について掘り下げた1冊です。編集者として30年間の実体験を元に、どんな役割があるのか、どうやって役割を分担するか、チームで本をつくるとはどういうことなのかなどを語った1冊です。

私はHON.jpの理事長ですが、「NovelJam」ではずっと裏方です。「NovelJam」はワークショップなので、大人数が参加できるイベントではありません。過去最多回でも44人です。学校でいえばひとクラスぶんくらいの人数ですが、それでもイベント運営はひとりではできません。当日の役割だけでも、搬入、設営、受付、司会、広報、配信、撮影、メンター、審査員対応、協賛社対応など、多岐にわたります。

それは本づくりも同じです。「NovelJam」は、数日間でゼロから小説執筆、編集校正、表紙デザイン、電子書籍の制作と発売までを行う、創作と本づくりのイベントです。そのため、参加者は「著者」「編集者」「デザイナー」の3つの役割のいずれかを担うことになります。つまり、「チームで出版創作」することが、このイベントで最も重要なところです。

ところで、もともとHON.jpは、日本独立作家同盟という名称の団体でした。最初はセルフパブリッシング、すなわち、自分で執筆、編集、校正、デザイン、制作、プロモーションまでやる方々の、情報交換のためのオンラインコミュニティーからスタートしています。つまり最初は、ひとりでなんでもやってしまう人たちの集まりだったのです。それなのに、なぜかいまでは「チームで出版創作」するイベントを運営しています。不思議です。

作家の藤井太洋氏には、NPO法人化した当初から現在まで理事を務めていただいていますが、もともとセルフパブリッシングで世に出ている方です。執筆、編集、校正、デザイン、制作、プロモーションまで、ぜんぶひとりでやって成功を収めたスーパーマンです。ところが、のちに早川書房からプロデビューを果たし専業作家になりますが、以降は基本的に執筆以外の役割をすべて他者に委ねています。

以前、藤井氏にもうセルフパブリッシングはやらないのですか? と尋ねたことがあります。やろうと思えばできるけど、やっぱり得手不得手があるから、その道のプロにお願いしたほうが良いと思っているという回答でした。なんでもできちゃうスーパーマンでも、ひとりでできることには自ずと限界があります。より良いものを作ろうと思うと、他者と役割分担するのだな、と得心した記憶があります。やはり、「チームで出版創作」なのだ、と。(CC BY)

柴野京子(上智大学文学部新聞学科教授)

出版といえばだれもが思い浮かべるのは〈編集〉です。にもかかわらず、編集の仕事について書かれた本、編集について知りたいと思う若い人が手に取れるような本はあまり見あたりません。教科書的なものは実務が中心ですし、編集の本といえば、編集者自身の手になる本、あるいは編集者をとりあげた著作がほとんどです。いずれもその人自身の仕事の履歴や、思想を通じての〈編集者〉像が語られているもので、それぞれに興味深くても一般化は難しい。故・鷲尾賢也さんが2004年に上梓された『編集とはどのような仕事なのか』(トランスビュー)はわずかな例外ですが、もとは大学講義のためにまとめたもので、やはり目的と動機が必要なのです。

『本づくりはジャムセッション』の著者であり、実用書編集者の波野發作さんは、著者と編集者、デザイナーがチームで短編小説を電子出版するイベントNovel Jamで手腕をふるいました。しかし審査員から投げかけられた問いにふと立ち止まります。「編集は何をしていますか?」それがこの本を書くきっかけでした。裏方仕事の編集は、外からは見えにくい。ひとくちに編集者といっても、ジャンルや出版形態によって仕事や性格は異なり、出版社の規模や、編集プロダクションに所属しているかでも違います。企画のきっかけ、相談、交渉、現実化まで、大きな流れと細かい作業の積み重ねである編集者の仕事のフローとスケール。本書では、そうしたことのすべてがコンパクトにわかりやすく整理されています。

編集者は指揮官であり、コンシェルジュであり、執事であると波野さんは言います、さらに、執事が忠誠を誓うべきは主人ではなくその家、すなわち「本」であるという主張は明解です。本をつくる、とはそういうことなのでしょう。今の時代にはデジタルに関する知識やスキルが欠かせない、といったこまかな助言も現実的で、〈編集〉という仕事を知る、まさにはじまりの一滴としてお勧めしたい本です。

目次

第1章 編集はなにをしていますか

第2章 編集者ってなにをするの

第3章 編集者は指揮官

第4章 編集者はコンシェルジュ

第5章 編集者は執事

第6章 編集者は最後の砦

第7章 編集者はバーにいる

デジタル一滴シリーズ関連書籍

シリーズ / デジタル一滴

2010年以降、スマートフォン、インターネットの普及が急激に進み、ジャンルを問わずデジタル出版はすっかり社会に溶け込みました。目が見えない、体が動かせないといった障がいを持つ方たちの読書の手助けにもなろうとしています。デジタル一滴シリーズは、教育現場や読書バリアフリーなども含め、数多くの実例をとおしてデジタル出版のさらなる可能性を探ります。デジタルの一雫、Each Drop of Digitalで出版は多様性を取り戻せるのか? 関係者の哲学や活動を紹介するシリーズです。

※「一滴」は、南米の民話に登場するクリキンディという名のハチドリが、嘴に水を含み、一滴の水で山火事を消そうとしていることをモチーフにしています。