販売終了

作品説明

こう書くと、上座仏教社会の女性は一見男性出家者のような修行ができないように見えるが、比丘尼復興運動が起こるまでにも、女性の出家行為は全くなかった訳ではない。むしろ古くから家を出て剃髪し宗教的生活を営むティーラシンのような女性は、ミャンマー以外の上座仏教社会にも広くみられ、スリランカではダサシルマーター、タイではメーチーと呼ばれている。つまり、上座仏教社会の女性は、比丘尼としての正式な出家への道は絶たれているが、出家行為そのものが禁じられているわけではないのである。

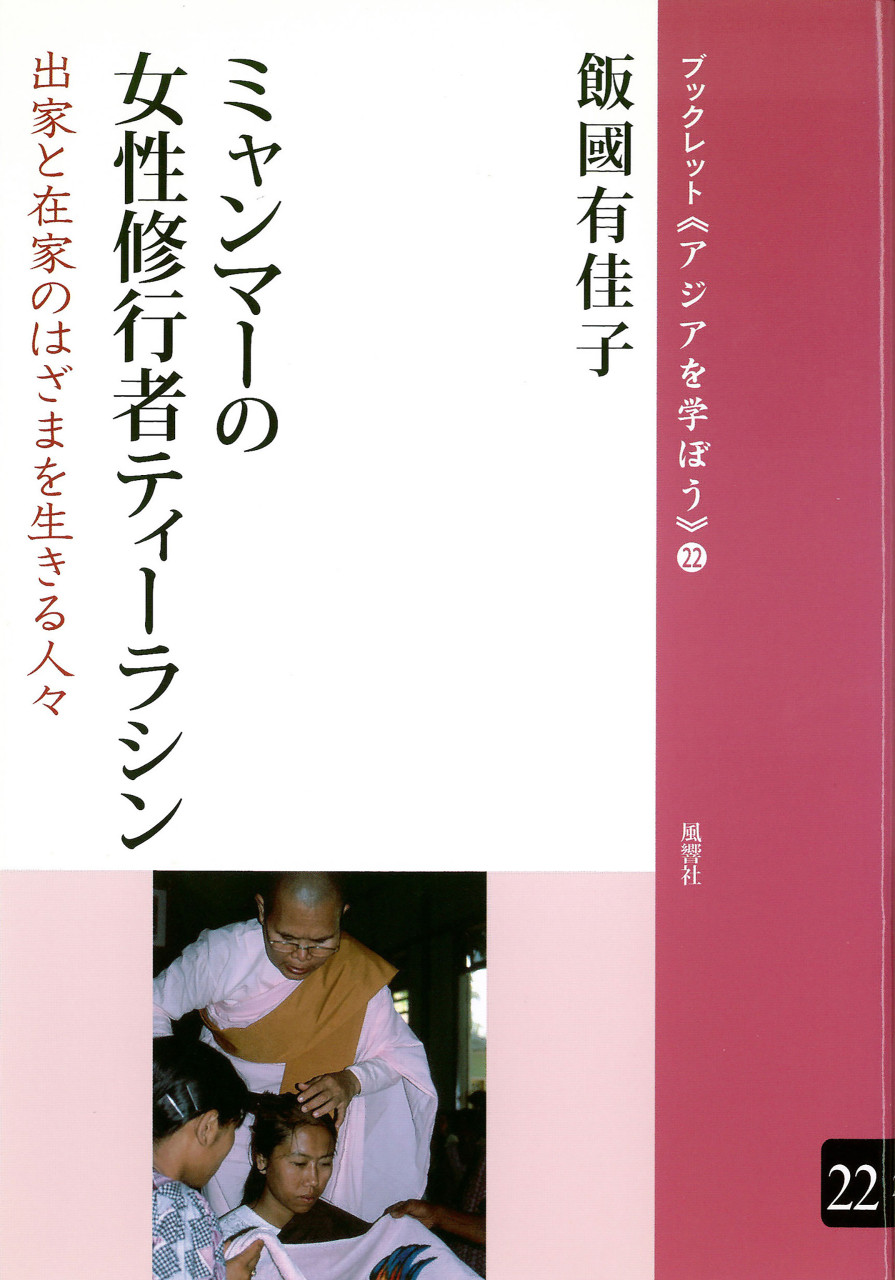

本書が取り上げるのは、比丘尼というブッダが認めた正式な出家者ではなく、在家のカテゴリーに含まれながら、出家生活を営むこうした女性修行者である。上座仏教において明確に区別される出家と在家のはざまで、彼女たちはどのように生き、出家生活をとおして何を目指すのか。本書はミャンマーのティーラシンに焦点をあてながらその宗教的実践や生活を示すとともに、彼女たちが宗教者として目指すものを追うことで、上座仏教社会にみられる多様な宗教的実践の一端を解明することを目的とする。(本文より抜粋)

【目次】

はじめに

一 出家と在家のはざま

1 あいまいな位置づけ

2 ティーラシンの出家式

3 保持する戒の数

4 出俗の媒介者

二 出家動機の変容

1 女性出家修行者の歴史

2 王朝時代における女子の一時出家慣行

3 社会的地位の低下

4 近代教育の導入に伴う知識の変容

5 一時出家慣行の再燃

三 ティーラシンの生活

1 尼僧院と修行形態の多様性

2 教学尼僧院での暮らし

3 サンガとティーラシン

四 比丘尼サンガ復興運動の背景

1 消滅した比丘尼サンガ

2 国際社会における比丘尼サンガ復興運動

3 ミャンマーにおける比丘尼サンガ復興運動

4 比丘尼サンガ復興運動への反応

おわりに

注・参照文献

シリーズ一覧

-

-

-

-

チベット人の民族意識と仏教 その歴史と現在

宗教/仏教 -

-

-

-

-

風水思想を儒学する

考古学一般 -

清朝の蒙古旗人 その実像と帝国統治における役割

考古学一般