ダグラス・ラシュコフ新刊好評発売中!

ダグラス・ラシュコフの考えを読み解く、2つの読みもの

ラシュコフをもっと知る 北沢 栄(ジャーナリスト、AIテクノロジーリサーチャー)

ラシュコフは発信する 伊藤 明彦(関係デザイナー、彫刻家)

第一回 『超利便性の罠』

2000年代に始まるデジタル革命により人々の所得格差は深刻化、1強多弱・富の二極化の様相を深めていった。2011年9月「ウォール街を占拠せよ!(Occupy Wall Street)」のスローガンの下、ネットでの呼びかけで集まった若者たちは「1%の億万長者による99%の国民の支配は不正義で許せない」と叫んだ。米国では2024年末時点でイーロン・マスクら資産家上位1%が中間層の全資産を上回ったと推定される。

第一回『仮想じゃない、理想だ』

スマホやAIに囲まれた現代では、便利さの裏で「自分の身体で世界を感じる力」が弱まりつつある。ダグラス・ラシュコフは、このままでは現実との結びつきが失われると警告する。誰もが情報を発信し、互いにやり取りできる時代になっても、身体の感覚を意識しなければ現実との距離は開いたままだという。では、こんな時代を生きるために、身近にできる工夫とは何だろうか。

概要

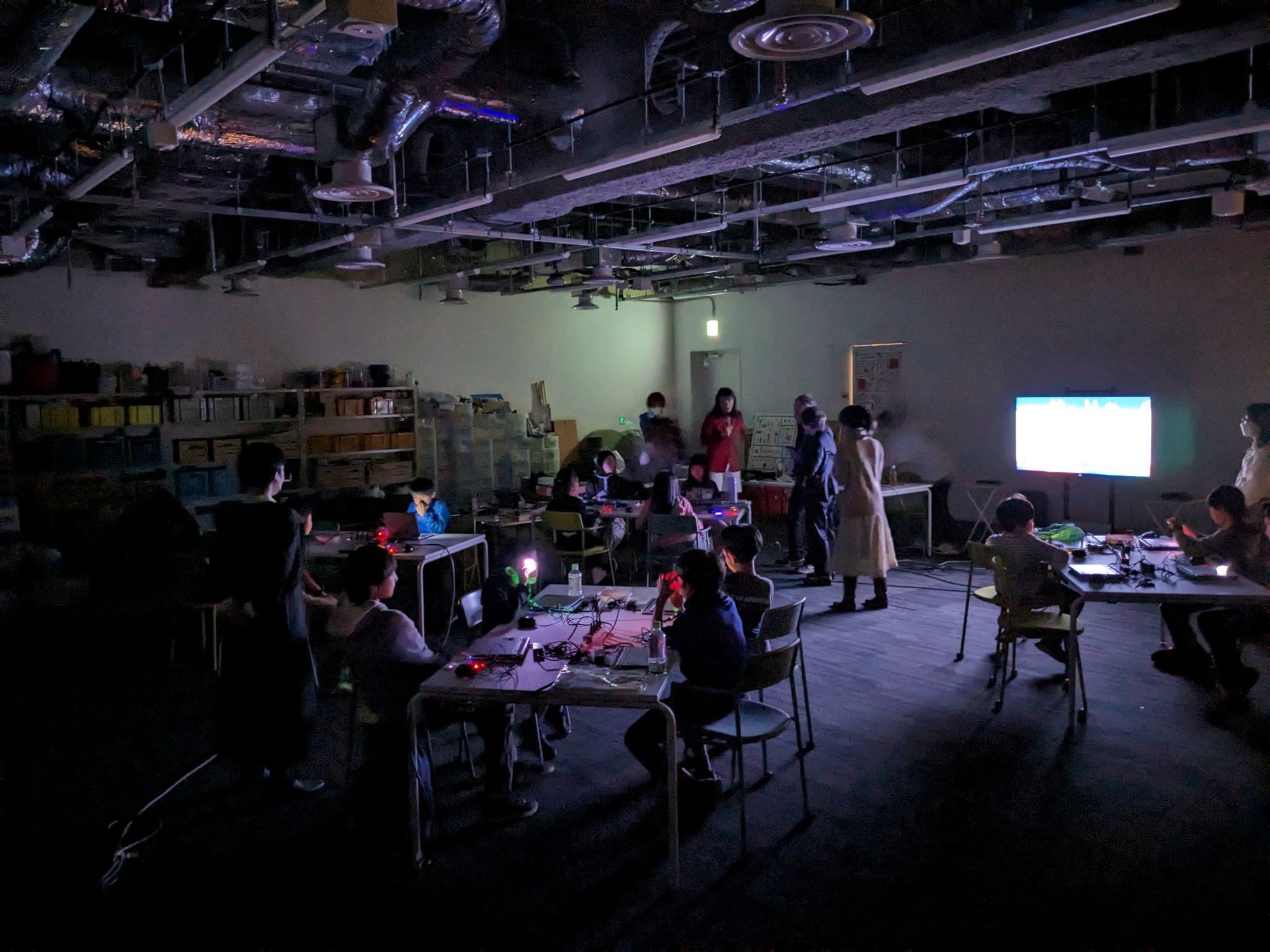

2022年11月にOpenAIからChatGPTが発表されて以来、生成AIから生み出された画像、文章、曲がネット上に次々と発表されるようになってきた。また簡単なプログラムであれば生成AIを使えば誰でも書くことができるという。それを体験できる子ども向け生成AIプログラミングのワークショップを、キッズクリエイティブ研究所が開催した。

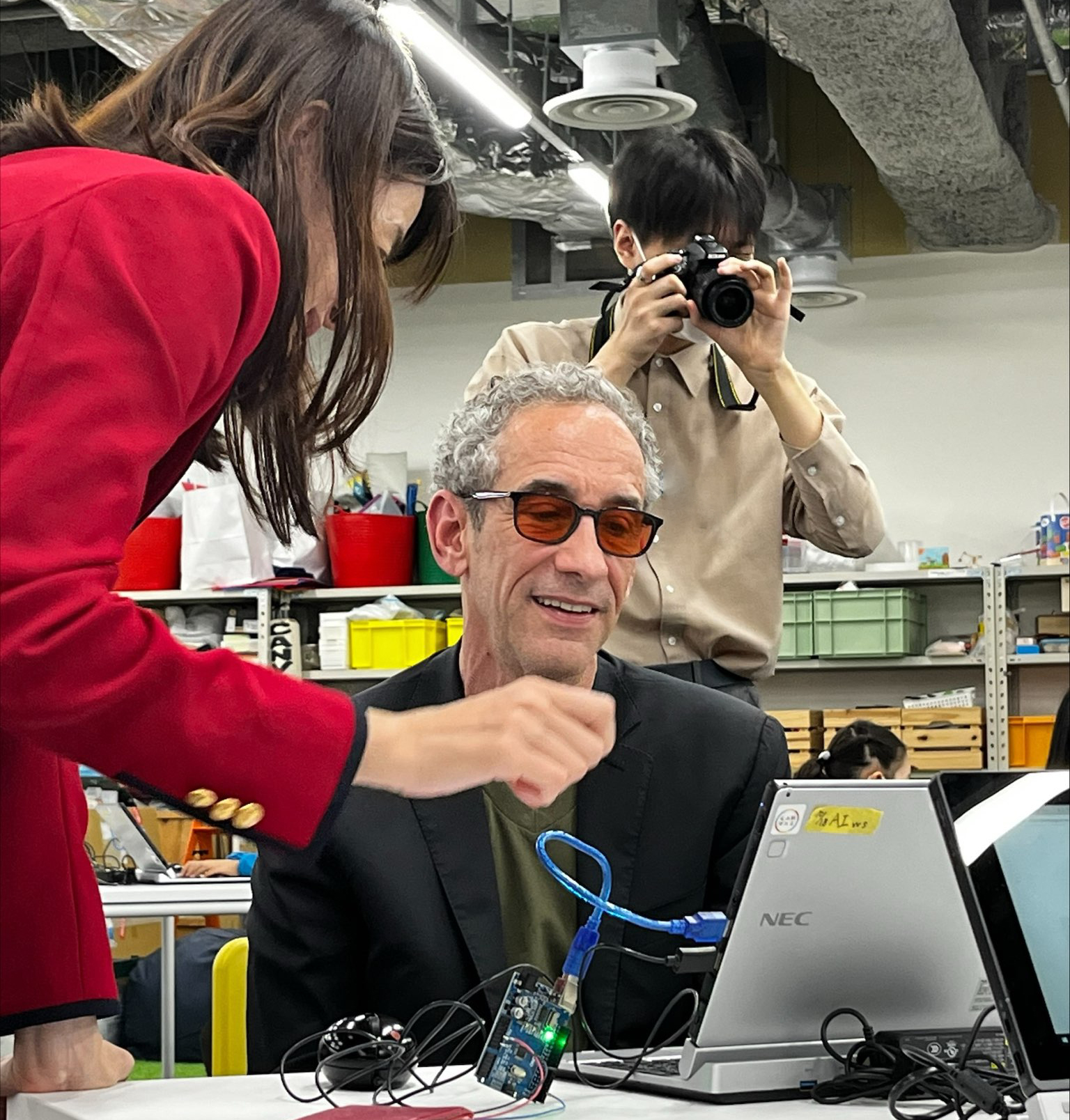

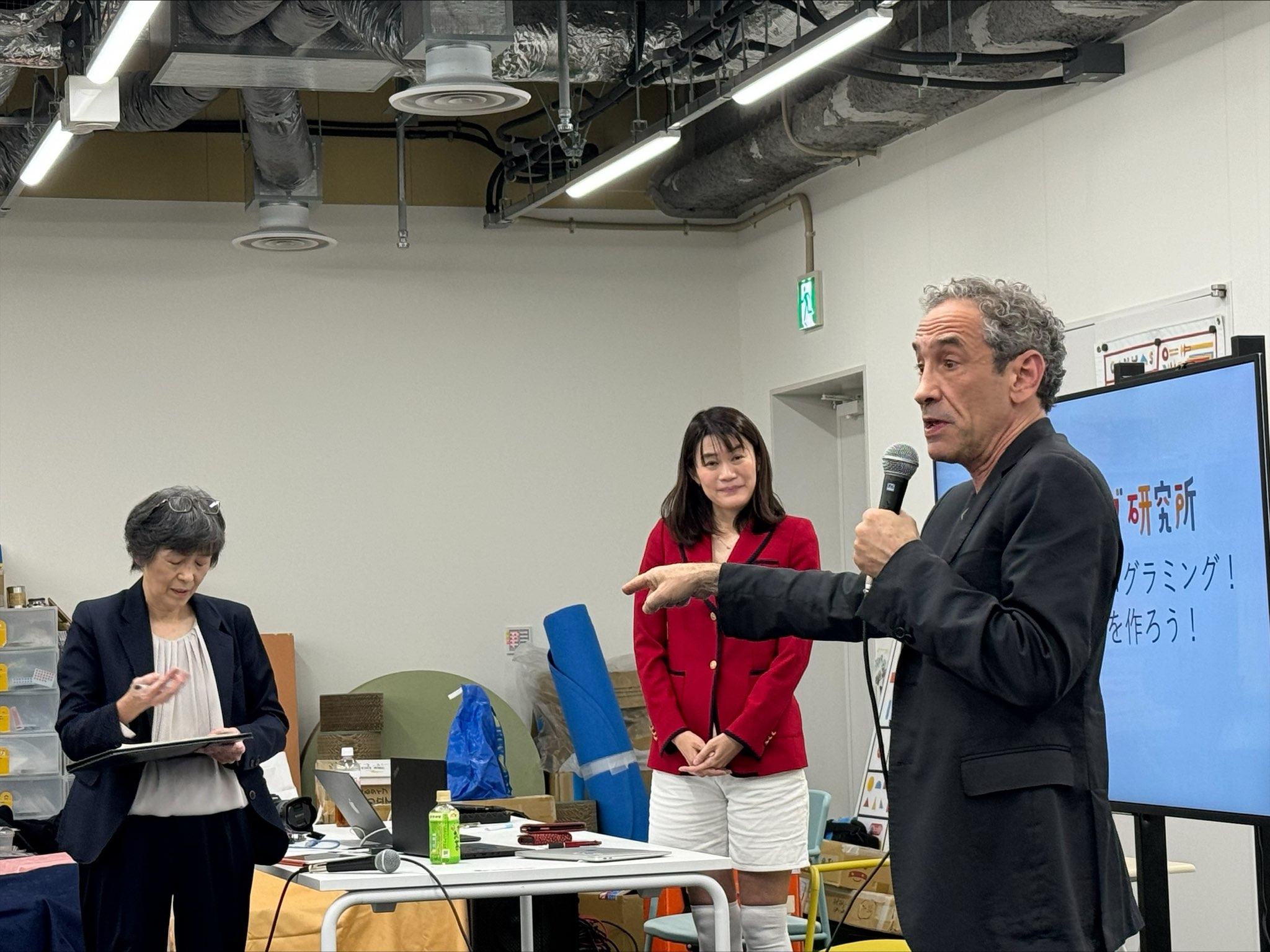

『デジタル生存競争』『チームヒューマン』『ネット社会を生きる10ヵ条』の著者ダグラス・ラシュコフはスペシャルゲストとしてワークショップに参加し、日本の子どもたちと直接、触れ合う時間を持った。その様子をレポートする。

Overview

Since the announcement of ChatGPT from OpenAI in November 2022, images, texts, and songs produced by generative AI have been published on the Internet one after another. In addition, it is said that anyone can write a simple program using a generative AI. The Kids’ Creative Laboratory held a workshop on generative AI programming for children, an event where participants could experience this.

Douglas Rushkoff, author of “Survival of the Richest: Escape Fantasies of the Tech Billionaires” and “Team Human”, “Program or be Programmed: Ten Commands for a Digital Age Paperback,” participated in the workshop as a special guest and had time to interact directly with Japanese children. Let’s take a look at how it went.

AIは今、こんなに使われている

現在、コンピュータプログラムを扱う有名企業が生成AIの開発を行っている。AdobeはillustratorやPhotoshopにAIのFireflyを組み込み、MicrosoftはWord、PowerPointへCopilotを組み込んでいる。

これらの生成AIは人間の扱う自然言語によってイラストや文章の作成が可能であり、既にコンピュータプログラム開発の領域においてもコード作成のために利用が始まっている。また、日本の司法においても裁判等の手続きにAI導入が進んでおり、活用の幅が広がっている。

AI is used so much now

Currently, well-known companies that handle computer programs are developing generative AI: Adobe has integrated Firefly AI into Illustrator and Photoshop, and Microsoft has integrated Copilot into Word and PowerPoint.

These generative AIs are capable of creating illustrations and text using natural language handled by humans and are already being used to create code in the area of computer program development. In addition, the Japanese judiciary is also introducing AI into court proceedings and other procedures, expanding the scope of its use.

子どもたちの学びの場、キッズクリエイティブ研究所

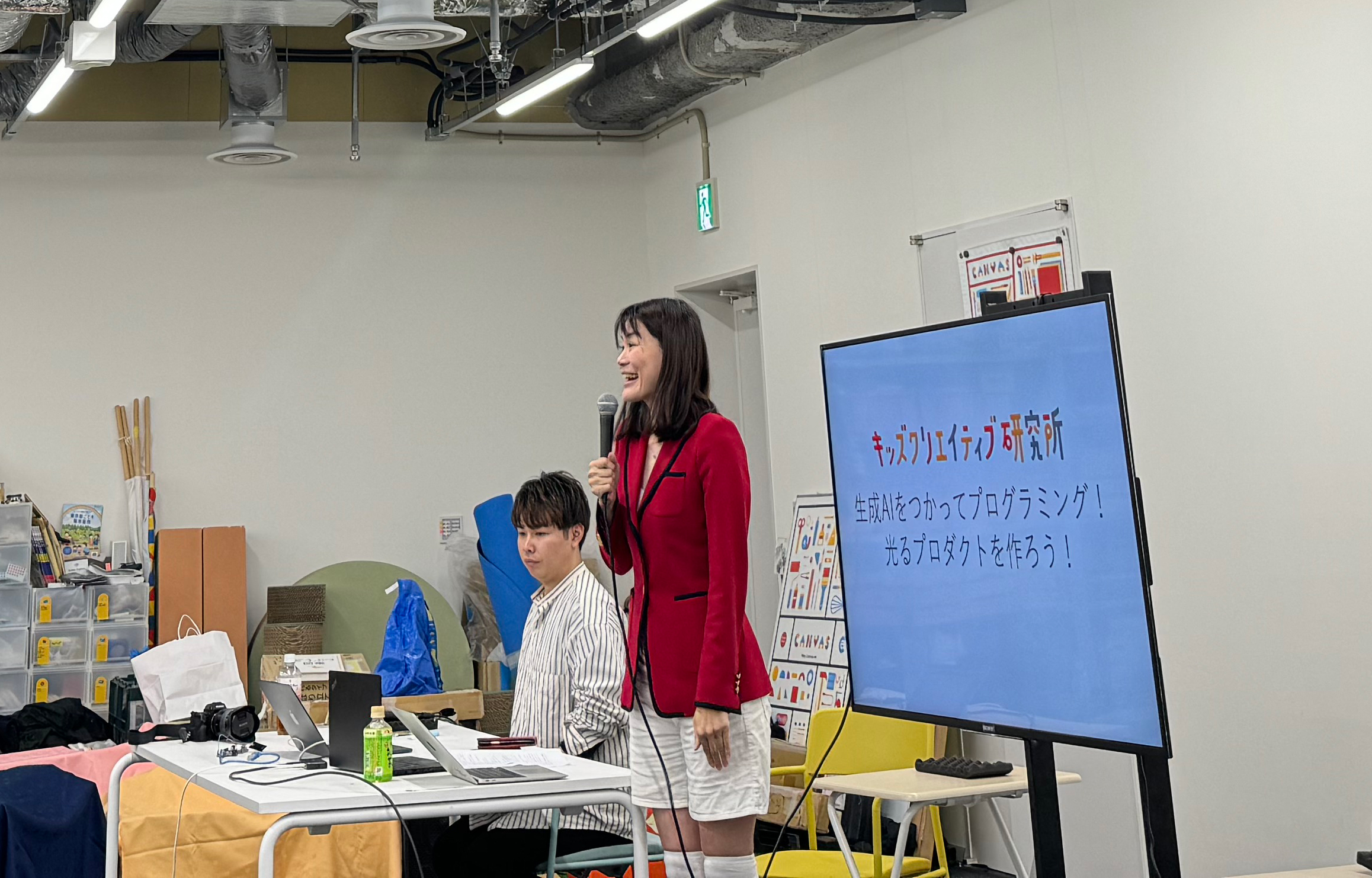

今回のキッズクリエイティブ研究所が開催したワークショップのテーマは「生成AIをつかってプログラミング!光るプロダクトを作ろう!」。講師は政策・メディア博士で慶應義塾大学の石戸奈々子教授、株式会社yorumiru 代表取締役で株式会社agbee シニアエンジニアの小宮一恭(いちか)氏。2023年12月7日に行われた。

キッズクリエイティブ研究所とは:

「かんじる・かんがえる・つくる・つたえる」がひろがる、こどものためのあそびとまなびの拠点をつくるワークショップシリーズ。アーティストや専門家との連携によって企画・開発された、子どもたちの創造力・表現力を育むさまざまなテーマを体験できるプログラムを実施している。(ホームページより)

また、キッズクリエイティブ研究所の主宰はCANVAS。ワークショップで講師を務める石戸教授が代表を務め、子ども向け参加型創造・表現活動の全国普及・国際交流を推進している。

Kids’ Creative Laboratory, a place for children’s learning

The theme of this workshop is ”Programming with Generative AI! Let’s make the flashing lights!” The workshop was held at CANVAS Takeshiba office, Tokyo. The lecturers were Professor Nanako Ishido, Doctor of Media and Governance and Professor at Keio University Graduate School of Media Design, and Ichika Komiya, President of yorumiru Inc. and Senior Engineer at agbee Inc. The event took place on December 7, 2023.

What kind of organization is the Kids’ Creative Laboratory? The website states the following:

The Kids’ Creative Laboratory is a series of workshops to create a center for children’s play and learning where they can ”think, imagine, create, and communicate”. The workshops offer programs that allow children to experience a variety of themes that nurture their creativity and expressive abilities. It was planned and developed in collaboration with artists and specialists.

The Kids’ Creative Laboratory is led by CANVAS, an NPO that promotes participatory creative and expressive activities for children throughout Japan and international exchange. The representative is Professor Ishido, one of the lecturers at the workshop.

ワークショップ講師の石戸奈々子教授(左)、特別ゲストのダグラス・ラシュコフ氏(右)

Workshop lecturer Professor Nanako Ishido (left) and special guest Douglas Rushkoff (right).

石戸教授(右)と講師を務めた小宮一恭氏。4カ月をかけて準備をした。

Ichika Komiya, lecturing with Professor Ishido (right). They spent 4 months preparing to hold this workshop.

AIと共につくる

ダグラス・ラシュコフ氏が参加したワークショップでは、AIが主な題材。子どもたちが新しい技術を知って、「未来がこうなってほしい」を考えるきっかけづくりを目的に開催された。ワークショップ冒頭では、石戸教授が最近さらに身近な存在になりつつあるAIがどのようなものなのか、画像生成AIやChatGPTを用いて紹介した。

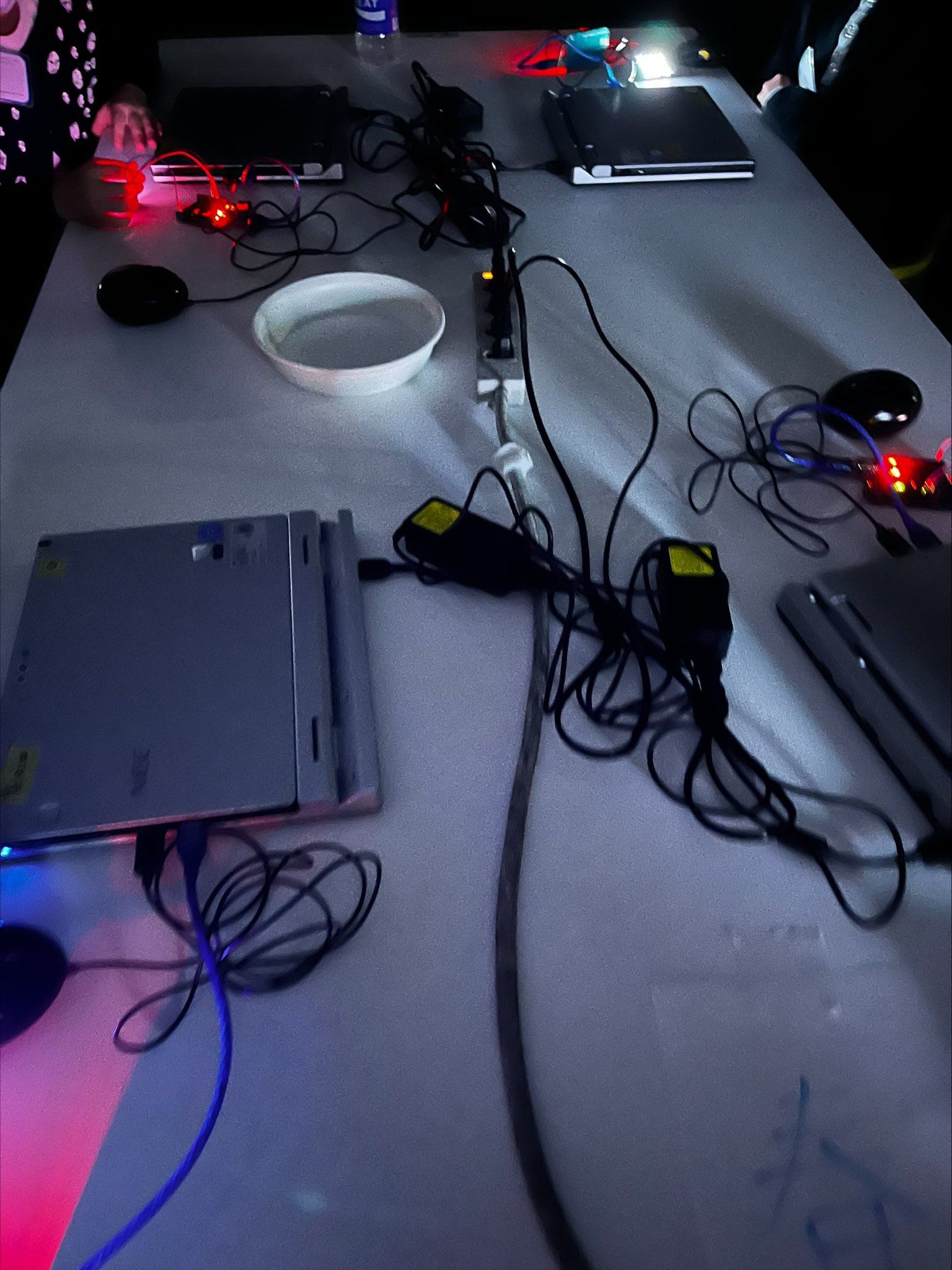

ワークショップで子どもたちは、「春」「夏」「秋」「冬」の4グループに分かれた。単純な発光パターンでLEDが光ることを確認したあと、子どもたちは一人一人プログラミングに取り組み出した。グループの四季に合わせて自分たちが思い描く情景を「桜から葉桜に変わる感じ」「カエデの落ち葉の色」などと言葉にし、AIにプログラムのコードにするように指示をした。中には「たくさん光らせる」「ゆっくり光らせる」などと、色や順番だけでなく光り方まで指示を出した子どももいた。プログラムの制作は、生成AIであるGPT-4を搭載したBingチャットを使用した。子どもたちはArduino(アルドゥイーノ)と呼ばれる基盤にプログラムを書き込み、基盤と繋がっているLEDを光らせた。日本の四季をイメージした発光パターンをAIを使って、25個のLEDが作り出すイルミネーションを楽しんだ

一方通行ではなく、双方向でのやりとりを通して“AIと一緒に”チームプロジェクトをやっているかのように取り組む様子も見られた。

Creating with AI

AI was the main subject of the workshop in which Douglas Rushkoff participated. The purpose of the workshop was to provide an opportunity for children to learn about new technologies and think about what they want the future to look like. At the beginning of the workshop, Prof. Ishido explained what AI is, which is becoming even more familiar these days, using image generation AI and ChatGPT.

After confirming that the LEDs glow with simple light-emitting patterns, the children began working on programming one by one. First, they put into words the scenes they envisioned for the group’s four seasons, such as “the feeling of changing from cherry blossoms to leafy cherry blossoms” or “the color of falling leaves on a maple tree. Then, the AI was instructed to create a program code based on the verbalized scenes. Some children gave instructions not only on the colors and the order of the lights, but also on how to make them glow, such as “make them glow a lot” or “make them glow slowly. The program was created using Bing Chat with GPT-4, a generative AI. The children wrote the program on an Arduino, and made the LEDs connected to the Arduino glow. They enjoyed the illumination created by 25 LEDs, using AI to create light-emitting patterns inspired by the four seasons in Japan.

The participants seemed to work as if they were working on a team project “with AI” through interactive interactions, rather than one-way communication.

生成AIを使ってプログラミングを行うラシュコフ氏(中央)

Mr. Rushkoff programming with generative AI (center).

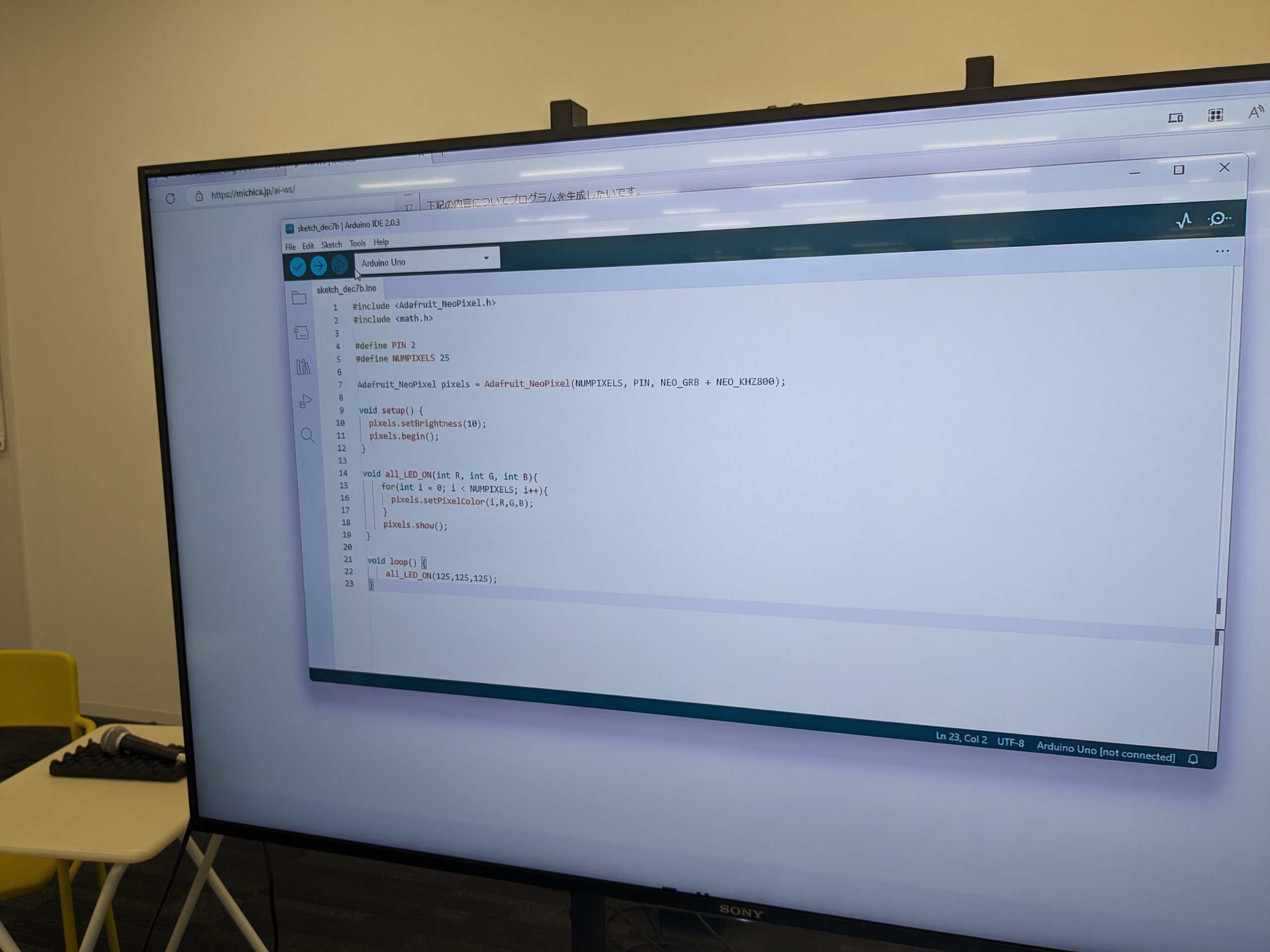

参加者が打ち込んだことを元に生成AIが作ったプログラム。このプログラムがArduinoに書き込まれてLEDが光る。

A program created by a generative AI based on what the participant typed in.

This program is written to the Arduino and the LEDs light up.

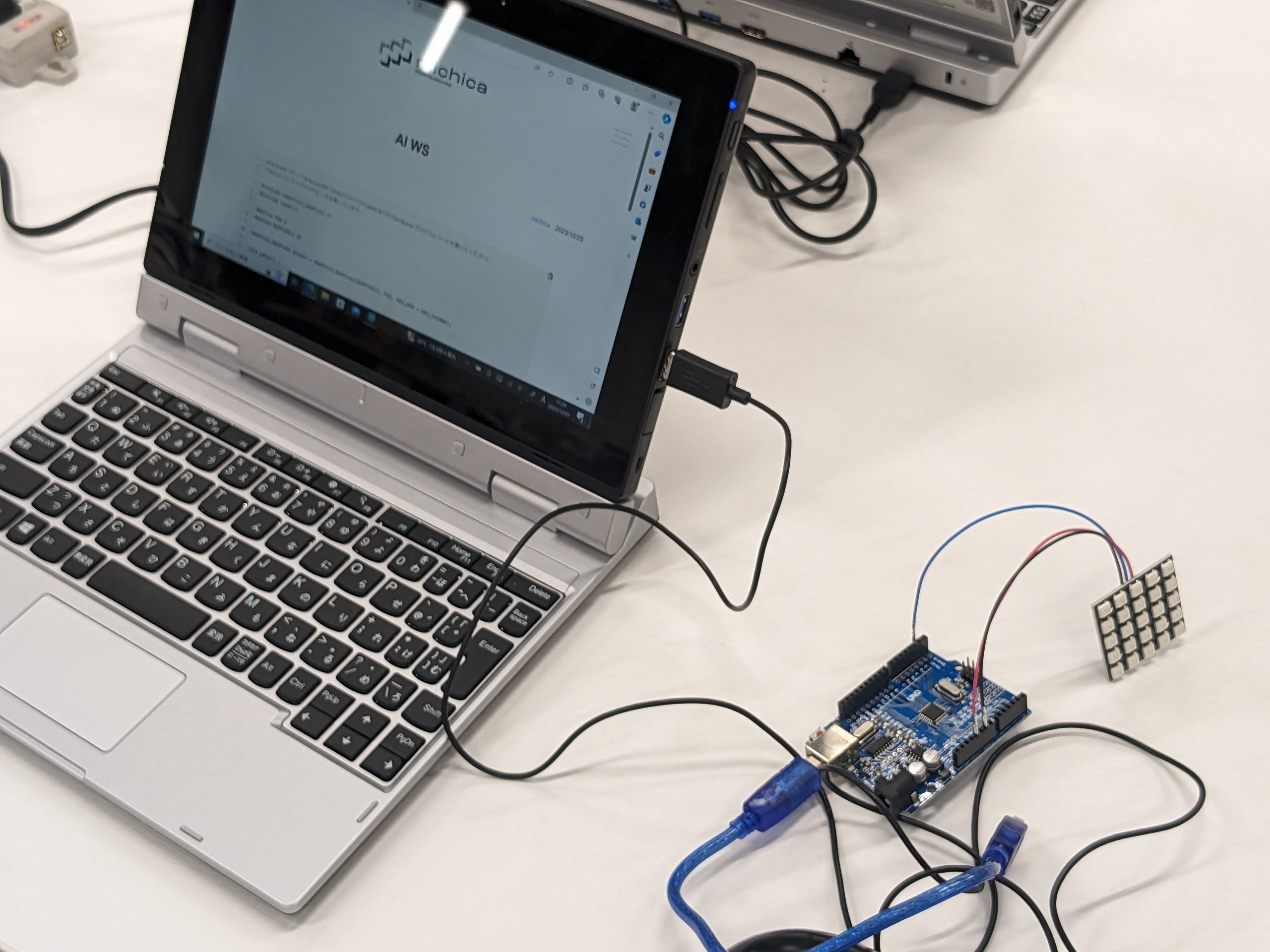

実際に使われたプログラム(左)と、基盤のArduino。基盤と2本のコードで繋がれたLEDを光らせるプログラムを制作した。

The actual program (left) and the Arduino of the base;

a program was produced to light up the LEDs connected by two cords to the base.

プログラミングに試行錯誤する参加者

Participants in trial and error in programming.

プログラムされた色に光るLED。

LEDs that light up in programmed colors.

AIとの付き合い方

石戸教授は子どもたちに向けて、このように話した。

「すばらしい作品がたくさん生まれました!私たちもワークショップを準備するにあたり、いろいろ作ってみました。みなさんが作ったものは、私たちが試作でAIに出した指示よりもずっと豊かで面白く、個性あふれるものばかりです。創意工夫に溢れ、何一つ同じものがなかったのも、驚きました。」

続けて、「AIは、副操縦士に例えられることがあります。パイロットがいてそれをサポートする人です。まさに今日、みなさんはAIを操って、自分が作りたい世界を形にすることができました。今後みなさんは、新しい技術のメリットとデメリットを理解した上で、AIを適切に使いこなして作り続ける人になって欲しいと思います。」と、AIとの付き合い方についても伝えた。

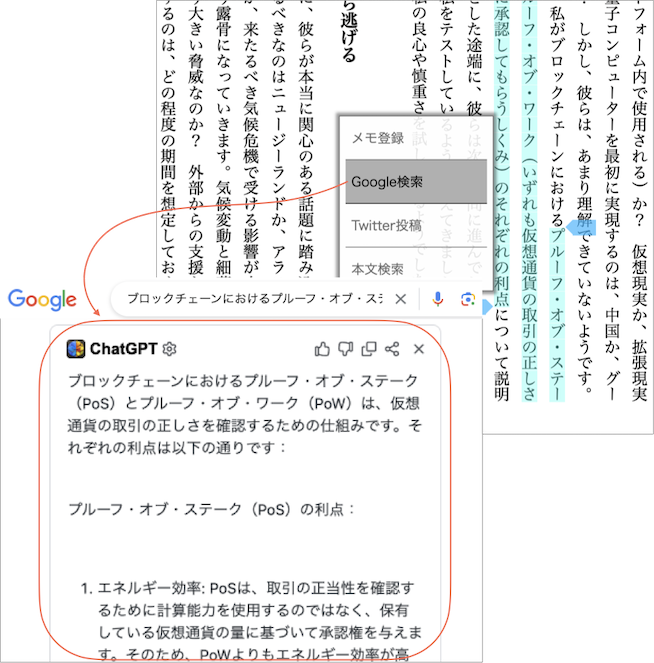

AIはスマートスピーカー、ポケトーク(翻訳機)など生活のあらゆる場面で活躍するほど便利である。またAIは、出した指示よりも面白くて、個性あふれる提案をしてくれる。ワークショップでも1つとして同じ光り方をするLEDはなかった。しかしメリットの裏にはデメリットもある。AIは完璧ではないため、間違った情報を言うこともある。AIが教えてくれることは過去の情報に基づいた”それらしいこと”であるため、必ずしも正確な情報とは言えない。

だからこそプログラマーは、自分自身をサポートしてくれる「副操縦士」としてAIと付き合うべきなのである。AIを友達として隣に置きながら、自分自身で考えて適切な使い方をしていかなればならない。新しい技術を怖がって使わないのではなく、メリットもデメリットも理解した上で、使いこなしていくことが大切だ。

How to treat AI

Professor Ishido said to the children.

“You all did very well! Many wonderful works of art were created! We also made a lot of things as we prepared for the workshop. We were surprised to see how much more rich, interesting, and individualistic your creations were than anything we had tried before. I thought it was really great that nothing was ever the same.”

She continued, “AI has been likened to a co-pilot. It is someone who supports the pilot. Today, I believe that you are able to control AI and create the world you want to create. I hope that in the future you will not be afraid of new technologies, but will understand the advantages and disadvantages, and become people who can use AI to continue creating.” She also shared her thoughts on how to deal with AI.

AI is so useful that it is used in all aspects of life, such as smart speakers, and Pocket Talk (translator). Also, AI makes suggestions that are more interesting and unique than the instructions you give it. No two LEDs in the workshop glowed in the same way. However, behind the advantages, there are also disadvantages: AI is not perfect and may give wrong information. This is because what AI tells us is “what it seems” based on past information, which is not necessarily accurate information.

That is why programmers should treat AI as a ‘co-pilot’ to support themselves. We must keep AI next to us as a friend and use it appropriately by thinking for ourselves. It is important not to be afraid to use new technologies, but to use them with an understanding of their advantages and disadvantages.

参加者へAIとの付き合い方について話す石戸教授

Professor Ishido speaks to participants about how to treat AI.

AIは使うもの クリエイティブではない

子どもたちへ言葉を送るラシュコフ氏

Mr. Rushkoff sends words to the children.

ラシュコフ氏は終わりに今日のワークショップの意義を価値という言葉を使って子どもたちへ向けて語りかけた。

「私がずっと忘れないで覚えておいてほしい価値とは、プログラムというのはプログラマーやコーダーのみんなが一緒に協力して作り上げるということです。そうやって出来上がっています。いろいろな人が協力をして、力を合わせることによって作り上げていくものですから、この価値をぜひ皆さんにも忘れないで覚えておいてほしいと思います。」

また、こうとも伝えた。「AIは使うものであって、クリエイティブではありません。あなたたちがクリエイティビティの真の力を握っているのです。」

これを聞いて疑問を浮かべる人も少なくないだろう。画像生成や作曲までできるのに、クリエイティブではないと言うのはどういうことなのか。

AIがクリエイティブではないと言うにはいくつかの理由がある。そのひとつが、AIが作り出すモノは厳密にはAIが0から作り出すのではなく、インターネット上にある情報から寄せ集めたモノであるとされているからだ。

画像生成AIを例に挙げてみよう。「熊型のロボット、空を飛んでいる、近未来的」とプロンプトを入力する。その際に言葉を「熊、型、ロボット、空、飛ぶ、近未来的」と分解し、それぞれに該当する画像をインターネット上から学習する。そうして学習したものを組み合わせ、画像として出力されている。こうしたプロセスによって、画像だけでなく、文章作成・作曲が行われている。

そのため、0から作り出すことが人間の創作であり、1を寄せ集めて作られるのがAIによる制作だと言える。

The AI is not the creative one. you are the creative one

At the end of the workshop, Rushkoff used the word value to address the significance of today’s workshop to the children.

“I hope you remember years from now that the AI’s you’re using were developed by many people at many levels. You are not just working alone with a technology. You are working with the systems and programs of many people before you, who built these platforms and provided the data.”

And, Mr. Rushkoff also said in his speech,“So as you learn to use AI remember, the AI is not the creative one. you are the creative one and as you learn to program it. you will hold on to the real power of creativity.”

This may raise a question in the minds of many. How can it be creative when it can generate images and compose music?

There are several reasons to say that AI is not creative. One of them is that the objects created by AI are not strictly speaking created by AI from scratch, but rather are a mishmash of information available on the Internet.

Let’s take an image-generating AI as an example. You enter the prompt “bear-shaped robot, flying, futuristic.” The AI then decomposes the words into “bear,” “robot,” “sky,” “flying,” and “futuristic,”and learns from the Internet the images that correspond to each of these words. The learned images are then combined and output as images. Through this process, not only images, but also text creation and composition are being done.

Therefore, it can be said that creation from zero is human creation, while AI is a production of a collection of one.

AIを適切に使いこなすために

ワークショップでは子どもたちに、ラシュコフ氏から「AIは使うもの」、石戸教授から「AIを友達として隣に置きながら、自分自身で考えて適切に使いこなしていく人になる」というメッセージが伝えられた。

ラシュコフ氏や石戸教授のメッセージのとおり、AIに頼りすぎるのではなく、適切に使うことが重要だ。なぜならば、AIの提示する情報が必ずしも正しいわけではないからだ。AIが学習する先はインターネットであり、そこには人間によるバイアスがかかっている可能性もあり、適切ではない結果を出力してしまう可能性もある。それらを鵜呑みにしてしまった場合、間違った知識を付けてしまうことになる。

他にも、SNS上にて話題となったイラストの無断学習や、著作権に関するリスク等への留意も忘れてはならない。

しかし、AIは今回のワークショップの様に人間の仕事を簡単に、そして便利にすることのできる”副操縦士”にもなれる。AIを適切に使うためにも我々自身が知識をつけ、そして向き合い方を考えていく必要があるだろう。

Use AI or be used by AI

At the workshop, Mr. Rushkoff gave a message to the children that “AI is something to be used by people, rather than a technology that uses people.” and Prof. Ishido gave a message to the children that they should become someone who thinks for themselves and uses AI appropriately, while keeping it next to them as a friend.

As Mr. Rushkoff and Professor Ishido’s message suggests, it is important not to rely too much on AI, but to use it appropriately. AI learns from the Internet, where it may have human bias and output inappropriate results. If you believe them, you will end up with incorrect knowledge.

We don’t forget to pay attention to the unauthorized learning of illustrations, which has become a hot topic on social networking sites, and to risks related to copyrights.

However, AI can also be a “co-pilot” to make human’s work easier and more convenient, as shown in this workshop, and we need to think about how to deal with AI and gain knowledge ourselves in order to use it appropriately.

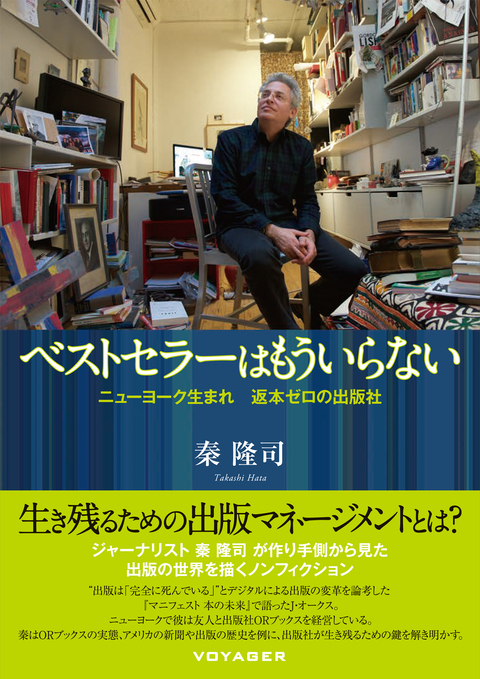

10月15日、ボイジャーはダグラス・ラシュコフに突撃インタビューを試みた。NY在住ジャーナリスト・肥田美佐子は、その一部始終を東京の私たちへ送った。すでに何度かのラシュコフの記事を書いてきた経験もあり、今回の著書『デジタル生存競争』を理解する明快な手がかりだ。原稿と送られた写真は、直ちにデジタル出版化され、ここに公開されている。ぜひ【電子本で読む】のボタンから読んでいただきたい。

多くの人々が自分自身を見失い、道に迷っている。過重労働にもかかわらず、経済的不安定さが増し、コミュニティーとも疎遠になり、自分たちの生活をより良くしてくれないテクノロジーやビジネスプランに翻弄されている。

日本は米国の後を追うべきではない——ラシュコフは熱く日本の読者へ語りかける。

取材・文:ニューヨーク在住ジャーナリスト 肥田美佐子

ニューヨークのメディア理論家、ダグラス・ラシュコフ。メディア論を専門とする一方で、ITバブル崩壊以前の1990年代から、インターネットの功罪を鋭く論じてきた。ニューヨーク市立大学教授でもあるラシュコフが、『ネット社会を生きる10ヵ条』『チームヒューマン』に続いて上梓したのが新刊『デジタル生存競争』(いずれもボイジャー、堺屋七左衛門訳)。

『デジタル生存競争』の原著タイトルは『Survival of the Richest』。直訳すると、「超富裕層のサバイバル」だ。シリコンバレー特有の「マインドセット(思考パターン)」を舌鋒鋭く批判。世界の終末に備えるテック・ビリオネア(億万長者)たちの地球脱出志向や火星移住計画を「バカバカしい」と一蹴する。

膨大な数のインタビューや国内外での講演会などで休む暇がないラシュコフだが、2023年12月に東京で開かれる講演会を前に、日本の読者に向けて持論をたっぷり語ってくれた。

◇ ◆ ◇ ◆ ◇

——まず、新刊『デジタル生存競争』を通して世界中の読者に訴えたいことは何か、教えてください。

ダグラス・ラシュコフ

メインテーマは「コメディー」だ。新刊の冒頭で紹介した、自分たちを「神」だと思っている超富裕の米国人男性5人を読者に笑い飛ばしてもらうことだ。

彼らは2018年、私を米国の超豪華な砂漠のリゾートに呼び、高額な講演料と引き換えに、いざ大きな「事件」が起こったとき「どこに逃げるのがベストか?」といった質問をぶつけてきた。彼らがいかに愚かな存在かを、本書から読み取ってほしい。

彼らが実現しようとしている「幻想」は実に闇が深く、常軌を逸したものだ。彼らは、市場は指数関数的に無限大の成長を続けるという「指数関数主義」や、デジタル技術が人間の本質を変え、自分たちこそが人類を救えると信じている。

しかし、そうした考えには問題がある。超富裕層の大半は私たちを救うことには関心がなく、何か「事件」が起こったとき、「その他大勢」から自分たちを隔離させ、逃げることしか頭にない。大金持ちのそうした「計画」をひとたび知ろうものなら、もはや彼らの言うことに従う根拠や理由など消え失せてしまうだろう。

——なぜ、そうしたメッセージを発することが重要だと思ったのですか。

ダグラス・ラシュコフ

多くの人々が自分自身を見失い、道に迷っているからだ。過重労働にもかかわらず、経済的不安定さが増し、コミュニティーとも疎遠になり、自分たちの生活をより良くしてくれないテクノロジーやビジネスプランに翻弄されている。

例えば、ビットコインなどのデジタル記号システムで富を築けるのは、ひと握りの人々にすぎない。その他大勢は貧しくなっていくだけだ。金融界の人々は、庶民のための経済など頭になく、どうやったら顧客を富ませる手助けができるかを考えている。要は、億万長者と「その他大勢」だ。これでは、社会が団結できない。

子供たちには、フェイスブックの親会社メタの会長兼最高経営責任者(CEO)、マーク・ザッカーバーグやイーロン・マスク米テスラCEOなどへの憧れを持たないようにさせることが重要だ。彼らは自らを「神」だと考えており、多くの若者たちは彼らを英雄視している。私の目には、「何かあったら世界から逃げようと考えている物悲しく哀れな男たち」にしか見えないがね。

イーロン・マスクは火星への移住を目指しており、レイ・カーツワイルは、自分の頭脳をコンピューターにアップロードしたいと考えている(注:カーツワイル氏は、コンピューターが人類の脳を凌駕する「シンギュラリティ(技術的特異点)」の到来を予言して話題になった米発明家・未来学者)。

いずれも、多くの点で世界を動かしていると言っていい人物だが、情緒的成熟度は十代の少年レベルだ。

『デジタル生存競争』では、デジタル資本主義の問題や、私が「マインドセット(無意識の思考パターン)」と呼ぶシリコンバレーの逃避的な態度を提示した。

マインドセットとは、「十分なお金やテクノロジーがあれば、自らが引き起こしたダメージから逃げられる」という信念を指す。また、テクノロジーや市場が自然すらもコントロールして人類のあらゆる問題を解決し、無限の経済成長が可能だという考え方も含まれる。

シリコンバレーなどの億万長者は、ゾンビがうごめく「世界の終末」の到来に備えている。彼らは、(気候変動や環境破壊など)自分たちのお金儲けが原因で生じたダメージから自らを隔離して逃げるという考えに取りつかれており、それを実現させるための資金稼ぎを目的としている。

また、彼らは、自分たちが逃げるための資金を第三者に払わせようとしている(注:米アマゾン・ドット・コムのジェフ・ベゾス会長は2021年7月、自らが創業した米宇宙開発企業「ブルーオリジン」の宇宙船で同社初の有人飛行を経験し、アマゾンの従業員と顧客に向かって、「あなた方がこの費用を払ってくれた」と、謝意を表した)。

いわゆる、ビジネス用語で言う「エクスターナリティー(経済の外部性)」であり、自社の事業と直接関係がない人々にコストを負わせることだ。

——自分たちだけが生き残るための戦略を探るべく、「講演」と称して、あなたを呼んだ億万長者の男性5人の中には、テック投資家やヘッジファンド界の大物などがいたそうですね。2018年というと、コロナ禍以前の話ですよね。

ダグラス・ラシュコフ

そうだ。確かに彼らには先見の明があった。当時は彼らも、その何年か後に世界がパンデミックに見舞われることなど知る由もなかったはずだが、生き残るための戦略を立てていたのだからね(注:ラシュコフ氏は、気候変動と細菌戦争の脅威の大きさなどについても尋ねられた)。

——講演のテーマは「テクノロジーの未来」だったそうですが、実際には、「環境破壊や核爆発、ウイルスの蔓延などが起こったとき、どこに逃げるべきか」というのが5人の講演依頼者の最大の関心事だったのですよね。

ダグラス・ラシュコフ

彼らと接し、そう感じた。彼らは自尊心が高く、自分たちは正しいと思っているが、実際にはバカバカしいことを尋ねてきたため、からかってみたいという衝動にかられた。私に求められていたのは「講演」などではなく、「未来」に関する彼らの最大の関心事について質問を受け、答えることだった。

ある男性は、「事件」に備えて自分専用の地下防空壕を建設中だと話していた。別の男性も、地下防空壕を造っている最中だと言ったため、私はこう尋ねた。「世界の終末が訪れ、防空壕に避難した場合、他の人々を寄せ付けずに食料を調達することなどできるのか」と。

すると、彼らは異口同音にこう答えた。「心配無用だ。お抱えの海軍特殊部隊が燃料を満タンにしたヘリコプターで、今この瞬間も待機している。電話1本で飛んでくるさ」と。

だから、私はこう切り返した。「でも、世界が滅亡し、あなた方のお金が無価値になったら、どうやって海軍特殊部隊に報酬を払うのか。無報酬では守ってくれないよ」と。

「警備隊のコントロールを維持するには、警備隊や彼らの家族・友人にもナイスに接することだ」と私がアドバイスすると、「でも、いったいどこで区切ればいいんだ?」と、1人の男性が問いかけてきた。「『私たち』と『彼ら』の線引きをどこですればいいのか」と。

その瞬間、私は、彼らが世界をどうとらえているのかを悟った。自分たちのサバイバルを可能にしてくれる人と、そうでない人——。彼らは、その境界線をどこに置くべきかを知りたがっているのだと。

彼らは、サバイバルに必要なグループに守ってもらえるだけのお金を稼ぎ、(怒った群衆や防空壕への侵入者など)「その他のグループ」を遠ざけるのに十分な武器類を確保しようとしているのだった。

——そして、それこそが、超富裕層が考える「テクノロジーの未来」だったわけですね。

ダグラス・ラシュコフ

彼らが「その他大勢」から逃げようとしているのは、大規模な気候災害を恐れているからではない。「事件」は逃避の言い訳にすぎない。彼らが世間から逃げようとしているのは、自分たちがやっていることを続けるためだ。彼らには、もともと逃避志向がある。とりわけ特定の技術開発者には、その傾向が見られる。

「デジタルの未来」を築こうとしている若い男性技術者たちは、自分たちのあらゆる要求を満たしてくれる予測アルゴリズムを開発し、理想の母親の「子宮」をデジタル技術で再創造しようとしている。彼らは元来、非社交的であり、人々や親密さを恐れ、テクノバブルという「泡」で自分たちを守ろうとしている。

——あなたに講演を依頼した億万長者らは「実際には敗者」であり、「経済ゲームの勝者というよりも、むしろ制約のある経済ゲームのルールによる犠牲者」だと断じていますね。「自分の排ガスから逃れるために高速で走る自動車」さながらだ、と。

ダグラス・ラシュコフ

彼らは、本当の意味で「勝者」ではない。10億ドルや50億ドルの資産では、何かあったとき、確実に逃げられるという保証や安心感は得られないからだ。500億ドルあっても足りない。「これだけあれば安全だ」と彼らが感じられる額などないのだ。

また、億万長者には人への共感や他者との一体感が乏しいという研究結果も出ている。億万長者になるには、人格の特定の部分を遮断し、自分を「その他大勢」と切り離した「個人」として考えなければならないからだ。

結局のところ、そんな生き方は幸せな人生ではない。

——富裕層にとっての「勝利」とは、他の人々から離れた位置に立つことであり、この「分離」がゲームの目的だと指摘していますね。だからこそ、彼らは、踏み台として利用してきた人々からの報復の恐れや罪・恥の念を感じる必要がなくなるよう、「遠く離れた所へ逃げていく未来」を空想したがるのだと。踏み台にされてきた人々は、いつか怒りを爆発させるか「危険な存在」になるという警告も発していますね。あたかもフランス革命をほうふつさせますが、21世紀の米国で、大衆による暴動が起こると思いますか。

ダグラス・ラシュコフ

トランプ前大統領と「MAGA(米国を再び偉大な国に)ムーブメント」は、私が新刊で警告した「革命」の一種だと言っていい。

トランプ氏の元顧問で大統領首席戦略官を務めたスティーブン・バノンは過激な国粋主義者だが、自身のポッドキャストで『チームヒューマン』を取り上げ、一部を朗読したのだ。彼は同書がお気に入りだそうだ。拙著が自然への回帰を謳い、「テクノロジーの犠牲者にはなるな」「現実の世界で生きるリアルな人々のために世界を取り戻そう」と呼びかけているからだという。

だが、私はそれを知って不安になった。スティーブン・バノンと私は世界に関し、非常に異なる目標を掲げており、彼は白人至上主義のような、過激な革命を目指しているからだ。一方、私が望むのはハッピーな「チームヒューマン(人間のチーム)」であり、すべての人々や多文化を歓迎し、素晴らしい世界を築くことだ。

——テック大手が人工知能(AI)を恐れる様子も描いていますね。ITエリートは、AIに支配されるのではないかと考えていると。2022年11月30日のChatGPT公開を皮切りに、生成AIブームが世界を席巻しています。なぜメディアは盛んにAIの脅威を報じ、企業はAIブームに乗り遅れまいと必死なのでしょう?

ダグラス・ラシュコフ

まず、AIがブルーカラー層だけでなく、中流層や上位中流層の仕事も奪うという理由が挙げられる。もはや、米ライドシェア大手のギグワーカーがタクシードライバーに取って代わるだけでなく、AIの影響は、物書きや俳優、弁護士、医者など、ホワイトカラー層の仕事にまで及んでいる。

だが、私の関心事はAIが人々の仕事を奪うことではない。AIやロボットが仕事を肩代わりする分、労働時間を短縮し、芸術・哲学の勉強や子供の世話、愛する人との交流にもっと時間を割こうという発想が人々にないことだ。それが問題なのだ。

この点を半世紀前に指摘したのが、1950年代に「サイバネティクス」という言葉を生み出した米国の数学者・技術哲学者、ノーバート・ウィーナーだ。

彼は『人間機械論――人間の人間的な利用』(みすず書房、鎮目恭夫・池原止戈夫訳)を著し、コンピューターやロボットなどのテクノロジーが、より賢くなって人間の仕事を担うようになると予測。人間はテクノロジーで自分たちを解放し、人間にとってベストなことをすべきだと主張した。そこに意味がある、と。

とはいえ、今やAIは「雇用」そのものに挑戦状を突きつけている。だから、人々の不安や熱狂を駆り立てるのだ。

——暴走するデジタル経済を食い止めるための戦略として、独占禁止法(反トラスト法)による巨大企業の解体や、労働組合による非正規労働者の権利拡大、キャピタルゲイン税の税率引き上げなどの提案もしていますね。しかし、アマゾンなど、米テック業界は労組つぶしに躍起です。新進気鋭の法学者で米連邦取引委員会(FTC)委員長のリナ・カーン氏はアマゾン解体を目指していますが、道は険しそうです(注:FTCは2023年9月26日、アマゾンを反トラスト法違反のかどで、NYなど17州とともに提訴)。ウォール街も、依然として大きな力を持っています。この米国で、あなたの提案を実現することなどできるのでしょうか。

ダグラス・ラシュコフ

私が日本やブラジル、スペインなどで『デジタル生存競争』の翻訳版を出す意味は、まさにそこにある。他国には米国の後追いをしてほしくない。あなたが言うとおり、米国ほど、私の提案を実現しにくい国はない。米国は植民地主義にのっとった国だからだ。

米国は、自由市場や大量消費主義、無限の経済成長を前提とする指数関数主義、自国の優越性、帝国主義といった考え方で彩られている。米国の楽観主義は資本主義と結びついているため、私は米国を楽観視していない。

とはいえ、この米国でも、金融危機が起こったとき、ニューヨーク・マンハッタンのズコッティ公園を中心に、(「私たちは99%だ!」という合言葉の下で)「ウォール街を占拠せよ(OWS)」ムーブメントがわき起こった。富裕層の「マインドセット」にノーを突きつけるためだ。

確かに米国では、労組の立ち上げや法改正、(格差解消のための)税制改革は至難の業だ。しかし、隣人と食卓を囲み、モノを共有することはできる。めったに使わない工具をアマゾンやウォルマートで買うのではなく、隣人から借りる。そして、返礼として、翌週の週末、自宅でのバーベキューに隣人を招待する。

隣人との交流を楽しむことが、(暴走するデジタル経済の)解決策の一つになる。

——先ほど「ウォール街を占拠せよ(OWS)」運動の話が出ましたが、2011年9月に始まった同抗議活動は全米規模に拡大したにもかかわらず、米国社会に体系的・構造的変化をもたらしませんでしたよね?

ダグラス・ラシュコフ

いや、何百万人もの考え方を大きく変えたよ! バイデン大統領が昨年発表した学生ローン免除政策(連邦学生ローン返済計画<IDR>)も、OWSムーブメントで、高額な学生ローンが問題になったからだ。

2016年と2020年の米大統領選挙・民主党予備選に出馬したバーニー・サンダース上院議員の選挙戦は、OWSムーブメントの流れを汲んだものだ。他の(地方選挙の)候補者らにも大きな影響を与えた。OWSムーブメントの精神は、時間をかけてゆっくりと米国社会に浸透している。

1789年のフランス革命も、1776年の米国独立革命(宣言)の影響を受けた。世の中の出来事は連鎖している。OWSムーブメントはバーニー・サンダースや、民主党左派の若手下院議員アレクサンドリア・オカシオ=コルテス(AOC)など、新たな革新派の動きにつながり、気候変動ムーブメントも生み出した。

米国社会が、イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグの世界観とは違う世界観に向かうことを願っている。人類にとって、地球を脱出するために何十億ドル、何百億ドルもの大金を稼ぐことが解決策だとは思わない。地球を脱出できるだけの大金持ちなど、ひと握りしかいないのだから。

——日本の読者にメッセージを。

ダグラス・ラシュコフ

日本は米国の後を追うべきではないということを訴えたい。外国人だからこそ見えるのだが、日本文化には、米国にはないものがある。米国の二の舞は避けねばならない。

日本を訪れる外国人の大半は、ビジネスやお金儲けの方法を話しに来るのだろうが、私は違う。持続性のある文明を一緒に築くにはどのように前進すればいいかを、日本の人たちとともに探るべく、日本に行くのだ。

小さな頃から、鉄腕アトムやゴジラ、ガメラなど、日本文化が大好きだったが、日本に本格的に滞在するのは初めてだ。渡日が待ち遠しい。

電子本で読む

北條一浩 様(週刊エコノミスト編集部 記者)NEW!

スマホの普及をはじめ、われわれの生活を飛躍的に便利にしたデジタル技術。しかし技術開発に伴う富は一部の億万長者だけのものになり、メディアもこれを批判できず、市場原理だけが勝ってしまう。そしていかに自分がこのデジタル資本主義下で生き残るかという思い込み=「マインドセット」に支配されて……。この厳しい現実に対し著者は、相互扶助を再び取り戻すことを訴える。誰のための、何のためのデジタルなのか? 再考を迫る問題の本。

週刊エコノミスト 2023年10月/10日17日合併号

橘玲 様(DIAMOND online)NEW!

なぜ大富豪たちは、宗教カルトや陰謀論者と同じように終末論的サバイバルに取りつかれているのか?ダグラス・ラシュコフの肩書をひとつに決めることは難しいが、あえていうならば「サイバーカルチャーの専門家」だろうか……

速水健朗 様(評論家)NEW!

勝ち逃げ図る成功者たちメディア研究者である著者は、講演の依頼を受けたという。向かった先は砂漠の真ん中のリゾート施設、相手はたった5人の投資会社の幹部だった。講演テーマは「テクノロジーの未来」だが、富裕圏らが関心を寄せるテーマは別。安全な移住先、シェルターや警備部隊をつくるときに必要な知識についてのアドバイスを求められたという。そんな驚くべきエピソードから本書は始まる。

超富裕層やシリコンバレーの成功者たちは、社会問題の解決よりもそこから逃げ出すことにご執心。だが社会は、いまだ現代のテクノロジーが恩恵をもたらすという認識を変えずにいる。本書によると、そのズレが生じた転機は20年前だという。デジタル社会で起こる変化をいち早く察知したものが勝者となる社会が艇生。そのルールは起業家だけでなく、メディアや一般市民にまで広く共有されていくようになる。そして、テクノロジーの勝者を宗教的に信奉する社会になった。

IT後進国・日本ではまた見える光景は違うが、本書が見通す未来にはさして違いはないはず。堺屋七左衛門訳。

日本経済新聞 夕刊 2023年8月10日

三竹大吉 様(Jacaranda Press)NEW!

本書は、世界全体というより、とりわけアメリカ合衆国という国もしくはそこで暮らす人々が抱える、今日デジタル時代の問題として、警告を発している書物として読みました。私自身、アメリカ国内に10年間身を置き、9.11からリーマン・ショックまでを経験した庶民として、ダグラス氏が本書で指摘する多くの問題点は切実にわかる気がしました。

その一方で、アメリカ合衆国という国は、「自身による浄化作用が出来る数少ない国」として、過去に多くのクリティカルな問題を抱えつつ、最後にはその困難を自身のエネルギーにより克服してきた歴史がある、といった言葉を聞いたことがあります。

今回の講演では、本書でダグラス氏が繰り返し指摘し続けている「マインドセット」他の問題に対して、では現代に身を置く我々個人個人は、いったいどういう生き方をしていくべきなのか? 一歩踏み込んでその具体的な答えをお聞きできればと思っています。

西垣通 様(東京大学名誉教授)

世界の人々が立ち上がることが大切だという著者の主張には賛同いたします。

若林恵 様(黒鳥社コンテンツディレクター)

危うい綱渡りを見物でもしているのかシリコンバレーの趨勢を90年代から最前列で見てきたアメリカのメディア研究者ダグラス・ラシュコフは、最新刊『デジタル生存競争——誰が生き残るのか(Survival of the Richest)』を、なんとも暗鬱なエピソードを語るところから始めている……

田中恵子 様(京都情報大学院大学 助教)

テック起業家はなぜ終末を憂うのか?ダグラス・ラシュコフ著『デジタル生存競争』は、富を手にした米国の若き成功者に共通するマインドセットを浮き彫りにし、オカルトじみた終末観の原因となっているテクノロジーの眩惑を解き明かす。

中川功一 様(経営学者)

デジタル全体主義への、個人的な、全力の闘争本書は、デジタル技術とそれを支える現代社会構造の、輝きをこそ深く理解している著者ダグラス・ラシュコフだからこその、表裏一体であるデジタルの陰について徹底的に糾弾を行うものである。……

著者紹介

著者 ダグラス・ラシュコフ 【Douglas Rushkoff】

1961年生まれ。米国ニューヨーク州在住。

第1回「公共的な知的活動における貢献に対するニール・ポストマン賞」を受賞。『Program or be Programmed』(『ネット社会を生きる10カ条』ボイジャー)、『Throwing Rocks at the Google Bus』(グーグルバスに石を投げろ)、『Team Human』(『チームヒューマン』ボイジャー)など多数執筆。『「デジタル分散主義」の時代へ』という論考が翻訳されている。

サイト:https://rushkoff.com/

翻訳 堺屋七左衛門

大阪市生まれ、神戸市在住。

大阪大学大学院工学研究科電子工学専攻博士前期課程修了。日本翻訳者協会(JAT)会員、HON.jp(日本独立作家同盟)正会員。訳書『リスクコミュニケーション 標準マニュアル』(福村出版)、『チームヒューマン』『ネット社会を生きる10ヵ条』(ボイジャー)、『ケヴィン・ケリー著作選集 1』(ポット出版、達人出版会)、『マニフェスト 本の未来』共訳(ボイジャー)など。

サイト:七左衛門のメモ帳